Stéphane Hessel, falleció el 27 de febrero de este año a los 95 años de edad. Para quienes no saben quien fue, Ignacio Ramonet menciona en un artículo para Le Monde Diplomatique que “la historia de su vida es una fabulosa novela”: miembro de la Resistencia francesa durante la segunda guerra mundial, colaborador en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y luchador social incansable.

En 2011 Hessel publicó un pequeño libro que sirvió de motivación a los españoles que conformaron el Movimiento 15M y se manifestaban contra las medidas restrictivas asumidas por su gobierno, quien seguía al pie de la letra las recomendaciones emitidas por el Banco Central Europeo. Desde entonces y en particular en 2012, varios países han vivido importantes movimientos sociales que incluso han contribuido a la caída de gobiernos. Los orígenes, perfiles y consecuencias de las manifestaciones son diversos, pero si es posible encontrar algún denominador común, el cual presentó Hessel. El artículo se llama “Indignez-vous” (traducido como Indignaos) y a continuación se presenta íntegro. Para quienes mastican el francés, acá en su versión original.

Indignaos (Indignez-vous)

Stéphane Hessel

Traducción de María Belvis Martínez García

93 años. Es la última etapa. El fin no está lejos. Qué suerte poder aprovecharla para recordar lo que ha servido de base a mi compromiso político: los años de resistencia y el programa elaborado hace 70 años por el Consejo Nacional de la Resistencia. A Jean Moulin le debemos, dentro del marco de este Consejo, el agrupamiento de todos los componentes de la Francia ocupada, los movimientos, los partidos, los sindicatos, con el fin de proclamar su adhesión a la Francia combativa y a su único jefe reconocido: el general De Gaulle. Desde Londres, donde me reuní con el general De Gaulle, en marzo de 1941, me llegó la noticia de que el Consejo había puesto en marcha un programa (adoptado el 15 de marzo de 1944) que proponía para la Francia liberada un conjunto de principios y valores sobre los que se asentaría la democracia moderna de nuestro país

Estos principios y valores los necesitamos hoy más que nunca. Es nuestra obligación velar todos juntos para que nuestra sociedad siga siendo una sociedad de la que podamos sentirnos orgullosos, y no esta sociedad de indocumentados, de expulsiones, de sospechas con respecto a la inmigración; no esta sociedad en la que se ponen en cuestión las pensiones, los logros de la Seguridad Social; no esta sociedad donde los medios de comunicación están en manos de los poderosos. Todas estas son cosas que habríamos evitado apoyar si hubiéramos sido verdaderos herederos del Consejo Nacional de la Resistencia.

A partir de 1945, después de un drama atroz, las fuerzas internas del Consejo de la Resistencia se entregan a una ambiciosa resurrección. Se crea la seguridad social como la Resistencia deseaba, tal y como su programa lo estipulaba: “un plan completo de seguridad social que aspire a asegurar los medios de subsistencia de todos los ciudadanos cuando éstos sean incapaces de procurárselos mediante el trabajo”; “una pensión que permita a los trabajadores viejos terminar dignamente su vida”. Las fuentes de energía, electricidad y gas, las minas de carbón y los bancos son nacionalizados. El programa recomendaba “que la nación recuperara los grandes medios de producción, fruto del trabajo común, las fuentes de energía, los yacimientos, las compañías de seguros y los grandes bancos”; “la instauración de una verdadera democracia económica y social, que expulse a los grandes feudalismos económicos y financieros de la dirección de la economía”. El interés general debe primar sobre el interés particular, el justo reparto de la riqueza creada por el trabajo debe primar sobre el poder del dinero. La Resistencia propone “una organización racional de la economía que garantice la subordinación de los intereses particulares al interés general y que se deshaga de la dictadura profesional instaurada según el modelo de los Estados fascistas”, y el gobierno provisional de la República toma el relevo.

Una verdadera democracia necesita una prensa independiente; la Resistencia lo sabe, lo exige, defiende “la libertad de prensa, su honor y su independencia del estado, de los poderes del dinero y de las influencias extranjeras”. Esto es lo que, desde 1944, aún indican las ordenanzas en relación a la prensa. Ahora bien, esto es lo que está en peligro hoy en día.

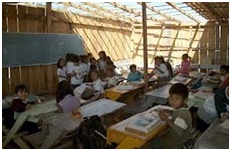

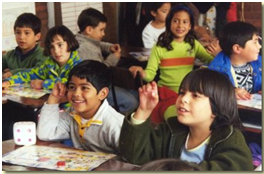

La Resistencia llamaba a la “posibilidad efectiva para todos los niños franceses de beneficiarse de la mejor instrucción posible”, sin discriminación; ahora bien, las reformas propuestas en 2008 van contra este proyecto. Jóvenes profesores, a los cuales apoyo, han peleado hasta impedir la aplicación de estas reformas y han visto disminuidos sus salarios a modo de penalización. Se han indignado, han “desobedecido”, han considerado que estas reformas se alejaban del ideal de la escuela republicana, que estaban al servicio de la sociedad del dinero y que no desarrollaban suficientemente el espíritu creativo y crítico.

Es la base de las conquistas sociales de la Resistencia la que hoy se cuestiona.

El motivo de la resistencia es la indignación

Se tiene la osadía de decirnos que el Estado ya no puede asegurar los costos de estas medidas sociales. Pero cómo puede faltar hoy dinero para mantener y prolongar estas conquistas, cuando la producción de la riqueza ha aumentado considerablemente desde la Liberación, periodo en el que Europa estaba en la ruina, si no es porque el poder del dinero, combatido con fuerza por la Resistencia, no ha sido nunca tan grande, tan insolente y tan egoísta con sus propios servidores, incluso en las más altas esferas del Estado. Los bancos, una vez privatizados, se preocupan mucho por sus dividendos y por los altos salarios de sus dirigentes, no por el interés general. La brecha entre los más pobres y los más ricos no ha sido nunca tan grande, ni la búsqueda del dinero tan apasionada.

El motivo principal de la Resistencia era la indignación. Nosotros, veteranos de los movimientos de resistencia y de las fuerzas combatientes de la Francia libre, llamamos a las jóvenes generaciones a vivir y transmitir la herencia de la Resistencia y de sus ideales. Nosotros les decimos: tomen el relevo, ¡indignaos! Los responsables políticos, económicos e intelectuales, y el conjunto de la sociedad no deben dimitir ni dejarse impresionar por la actual dictadura de los mercados financieros que amenaza la paz y la democracia.

Les deseo a todos, a cada uno de ustedes, que tengan su motivo de indignación. Es algo precioso. Cuando algo nos indigna, como a mí me indignó el nazismo, nos volvemos militantes, fuertes y comprometidos.

Volvemos a encontrarnos con esta corriente de la historia, y la gran corriente de la historia debe perseguirse por cada uno. Y esta corriente nos conduce a más justicia y libertad; pero no a la libertad incontrolada de la zorra en el gallinero. Estos derechos, recogidos en 1948 en un programa de la Declaración Universal, son universales. Si conoces a alguien que no los disfruta, compadécelo, ayúdale a conseguirlos.

Dos visiones de la historia

Cuando intento comprender qué fue lo que causó el fascismo, qué hizo que fuéramos absorbidos por él y por Vichy, me digo que los ricos egoístas tuvieron mucho miedo de la revolución bolchevique y que se dejaron guiar por sus miedos. Pero si, hoy como entonces, una minoría activa se levantara, eso bastaría: tendríamos la levadura que haría crecer la masa.

Desde luego, la experiencia de alguien viejo, como yo, nacido en 1917, es diferente de la experiencia de los jóvenes de hoy. A menudo solicito a los profesores de colegios la oportunidad de dirigirme a sus alumnos, y les digo: “ustedes no tienen las mismas razones evidentes para comprometerse”. Para nosotros, resistir era no aceptar la ocupación alemana, la derrota. Era algo relativamente simple; simple como lo que vino a continuación: la descolonización. Siguió la guerra de Argelia: era necesario que Argelia se independizara, era algo evidente. En cuanto a Stalin, todos aplaudimos la victoria del ejército rojo contra los nazis, en 1943. Pero cuando nos enteramos de las grandes purgas estalinistas de 1935, aunque era necesario estar al corriente de lo que hacía el comunismo para contrarrestar el capitalismo americano, la necesidad de oponerse a esta forma insoportable de totalitarismo se impuso como una evidencia. Mi larga vida me ha dado una serie de razones para indignarme.

Estas razones son fruto menos de una emoción que de una voluntad de compromiso. Cuando estudiaba en la Escuela Normal, Sartre, un condiscípulo mayor que yo, me influenció profundamente. La náusea, El muro, pero no El ser y la nada, fueron muy importantes en la formación de mi pensamiento. Sartre nos enseñó a decirnos: “Son responsables en tanto que individuos”. Era un mensaje de libertad. La responsabilidad del hombre que no puede confiar ni en un poder ni en un dios. Al contrario, es necesario comprometerse en nombre de la propia responsabilidad como persona humana. Cuando entré en la Escuela Normal de la calle Ulm, en Paris, en 1939, entré como ferviente discípulo del filósofo Hegel, y seguí el seminario de Maurice Merleau-Ponty. Su enseñanza exploraba la experiencia concreta, la del cuerpo y sus relaciones con los sentidos, gran singular frente a la pluralidad de los sentidos. Pero mi optimismo natural, que quiere que todo lo que es deseable sea posible, me encaminaba más bien a Hegel. El hegelianismo interpreta que la larga historia de la humanidad tiene un sentido: la libertad del hombre que progresa paso a paso. La historia está hecha de choques sucesivos, es la asunción de los desafíos. La historia de las sociedades progresa, y al final, cuando el hombre ha alcanzado su completa libertad, se tiene el estado democrático en su forma ideal.

Existe, desde luego, otra concepción de la historia. Los progresos conseguidos por la libertad, la competición, la carrera por el “siempre más” pueden ser vividos como un huracán destructor. Así la concibe un amigo de mi padre, el hombre que compartió con él la tarea de traducir al alemán En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Es el filósofo alemán Walter Benjamin. Él había encontrado un mensaje pesimista en un cuadro del pintor suizo Paul Klee, el Angelus Novus, en el que la figura de un ángel abre los brazos como para contener y rechazar una tempestad que Benjamin identifica con el progreso. Para Benjamin, que se suicidó en septiembre de 1940 para huir del nazismo, el sentido de la historia es un camino irresistible de catástrofe en catástrofe.

La indiferencia: la peor de las actitudes

Es verdad que las razones para indignarse pueden parecer hoy menos claras o el mundo demasiado complejo. ¿Quién manda, quién decide? No siempre es fácil distinguir entre todas las corrientes que nos gobiernan. Ya no tenemos que vérnoslas con una pequeña élite, cuyo modo de actuar conocemos con claridad. Este es un vasto mundo de cuya interdependencia nos percatamos claramente. Vivimos con una interconectividad como jamás ha existido. Pero en este mundo hay cosas insoportables. Para verlas, hace falta observar con atención, buscar. Les digo a los jóvenes: busquen un poco, encontrarán. La peor de las actitudes es la indiferencia, el decir “yo no puedo hacer nada, yo me las arreglo”. Al comportarse así, pierden uno de los componentes esenciales que hacen al ser humano. Uno de sus componentes indispensables: la capacidad de indignarse y el compromiso que nace de ella.

Es posible identificar desde ahora dos grandes desafíos nuevos:

- La gran diferencia que existe entre los muy pobres y los muy ricos, la cual no deja de crecer. Se trata de una innovación de los siglos XX y XXI. Los muy pobres del mundo de hoy ganan apenas dos dólares al día. No se puede dejar que esta diferencia se haga más profunda todavía. La constatación de este hecho debería suscitar por sí misma un compromiso.

- Los derechos del hombre y el estado del planeta. Después de la Liberación tuve la suerte de participar en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en el palacio de Chaillot, en Paris. Como jefe de gabinete de Henri Laugier, Secretario General Adjunto de la ONU y Secretario de la Comisión de los Derechos del hombre participé, entre otros, en la redacción de esta declaración. No puedo olvidar el papel que tuvo en su elaboración René Cassin, Comisario Nacional de Justicia y Educación del gobierno de la Francia libre, en Londres, en 1941, el cual fue premio Nobel de la paz en 1968, ni el de Pierre Mendès France dentro del Consejo Económico y Social, al que enviábamos los textos que elaborábamos antes de que fueran examinados por la Tercera Comisión de la Asamblea General, encargada de los aspectos sociales, humanitarios y culturales. La Comisión contaba con los 54 estados que eran miembros, en aquel momento, de las Naciones Unidas, y yo me encargaba de su Secretaría. A René Cassin debemos el término de derechos “universales”, y no “internacionales” como proponían nuestros amigos anglosajones. Puesto que en esto está lo que se juega al terminar la segunda guerra mundial: la emancipación de las amenazas que el totalitarismo hizo pesar sobre la humanidad. Para emanciparse, es necesario conseguir que los estados miembros de la ONU se comprometan a respetar estos derechos universales. Es una manera de desmontar el argumento de plena soberanía que un estado puede hacer valer mientras comete crímenes contra la humanidad dentro de su territorio. Este fue el caso de Hitler, que se consideraba dueño y señor en su tierra y autorizado a provocar un genocidio. Esta declaración universal debe mucho a la revulsión universal contra el nazismo, el fascismo, el totalitarismo, y, también, a nosotros, al espíritu de la Resistencia. Sentía que había que actuar rápidamente, no ser víctima de la hipocresía que había en la adhesión proclamada por los vencedores a estos valores que no todos tenían la intención de promover limpiamente, pero que nosotros intentábamos imponerles.

No me aguanto las ganas de citar el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”; el artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Y si esta declaración tiene un alcance declarativo, y no jurídico, no por eso ha desempeñado un papel menos importante desde 1948; se ha visto a pueblos colonizados acogerse a ella en su lucha por la independencia; ha inspirado a los espíritus en su lucha por la libertad.

Constato con alegría que a lo largo de las últimas décadas se han multiplicado las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales como Attac, la FIDH, Amnesty…, que son activas y efectivas. Es evidente que para ser eficaz actualmente es necesario actuar conjuntamente; aprovechar todos los medios modernos de comunicación.

A los jóvenes, les digo: miren alrededor de ustedes, encontrarán temas que justifiquen su indignación –el trato que se da a los inmigrantes, a los indocumentados, a los gitanos. Encontrarán situaciones concretas que les empujarán a llevar a cabo una acción ciudadana de importancia. ¡Busquen y encontrarán!

Mi indignación a propósito de Palestina

Hoy, mi principal indignación concierne a Palestina, la franja de Gaza y Cisjordania. Este conflicto es un motivo propio de indignación. Es necesario leer el informe Richard Goldstone, de septiembre de 2009, sobre Gaza. En él este juez sudafricano, judío, que se declara incluso sionista, acusa al ejército israelí de haber cometido “actos asimilables a crímenes de guerra y quizás, en ciertas circunstancias, a crímenes contra la humanidad” durante la operación “Plomo Fundido” que duró tres semanas. Volví a Gaza en 2009, pude entrar con mi mujer gracias a nuestros pasaportes diplomáticos, para verificar con mis propios ojos lo que el informe contaba. Las personas que nos acompañaban no fueron autorizadas a entrar a la franja de Gaza. Ni a Cisjordania. Visitamos los campos de refugiados palestinos creados en 1948 por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, donde más de tres millones de palestinos expulsados de sus tierras por Israel esperan un retorno cada vez más problemático. En cuanto a Gaza, ésta es una prisión a cielo abierto para un millón y medio de palestinos. Una prisión donde se organizan para sobrevivir. Más que las destrucciones materiales, como la del hospital de la Media Luna Roja por la operación “Plomo Fundido”, es el comportamiento de los habitantes de Gaza, su patriotismo, su amor por el mar y la playa, su constante preocupación por el bienestar de sus hijos, numerosos y risueños, lo que llena nuestra memoria. Quedamos impresionados por su ingeniosa manera de hacer cara a todas las penurias que les son impuestas. Les hemos visto fabricar ladrillos, por falta de cemento, para reconstruir las miles de casas destruidas por los tanques. Nos confirmaron que hubo 1,400 muertos – mujeres, niños y viejos incluidos en el campo palestino– a lo largo de esta operación “Plomo Fundido”, llevada a cabo por el ejército israelí, contra sólo cincuenta heridos del lado de Israel. Comparto las conclusiones del juez surafricano. Que judíos puedan cometer crímenes de guerra es insoportable. Desgraciadamente, la historia ofrece pocos ejemplos de pueblos que aprenden de su propia historia.

Lo sé, Hamas, que había ganado las últimas elecciones legislativas, no pudo evitar que se dispararan cohetes sobre las ciudades israelíes en respuesta a la situación de aislamiento y de bloqueo en la que se encuentran los gazatíes. Evidentemente, pienso que el terrorismo es inaceptable, pero hay que reconocer que cuando se está ocupado con medios militares infinitamente superiores a los nuestros, la reacción popular no puede ser sólo no-violenta.

¿Le sirve de algo a Hamas enviar cohetes sobre la ciudad de Sderot? La respuesta es no. No sirve a su causa, pero se puede explicar debido a la exasperación del pueblo de Gaza. En la noción de exasperación, hay que entender la violencia como una lamentable conclusión de situaciones inaceptables para aquellos que las sufren. Se puede decir que el terrorismo es una especie de exasperación. Y que esta exasperación es un término negativo. Uno no se debe exasperar, uno debe esperar. La exasperación es la negación de la esperanza. Es comprensible, diría que hasta es natural; sin embargo, no es aceptable porque no permite obtener los resultados que puede eventualmente producir la esperanza.

La no-violencia, el camino que debemos aprender a seguir

Estoy convencido de que el futuro pertenece a la no-violencia, a la conciliación de las diferentes culturas. Por esta vía, la humanidad deberá franquear su próxima etapa. Y aquí coincido con Sartre: uno no puede excusar a los terroristas que arrojan bombas, pero puede comprenderlos. Sartre escribió en 1947: “Reconozco que la violencia bajo cualquier forma que se manifieste es un fracaso. Pero es un fracaso inevitable porque estamos en un universo de violencia. Y si es verdad que el recurso a la violencia hace que la violencia corra el riesgo de perpetuarse, también es verdad que es el único medio de hacerla cesar”. A lo que yo añadiría que la no-violencia es una manera más segura de hacerla cesar. No se puede apoyar a los terroristas como Sartre lo hizo, en nombre de ese principio, durante la guerra de Argelia, o a propósito del atentado de los juegos de Múnich, en 1972, cometido contra atletas israelíes. No es eficaz, y Sartre mismo acabará por preguntarse al final de su vida por el sentido del terrorismo y a dudar de su razón de ser. Decirse “la violencia no es eficaz” es más importante que saber si se debe condenar o no a aquellos que la utilizan. El terrorismo no es eficaz. En la noción de eficacia, es necesaria una esperanza no-violenta. Si existe una esperanza violenta es la de la poesía de Guillaume Apollinaire: “Que l”esperance est violente” no en política. Sartre, en marzo de 1980, tres semanas antes de morir, declaraba: “Hay que intentar explicar por qué el mundo de hoy, que es horrible, no es más que un momento en el largo desarrollo histórico, que la esperanza ha sido siempre una de las fuerzas dominantes de las revoluciones y de las insurrecciones, y cómo todavía siento la esperanza como mi concepción del futuro”.

Hay que entender que la violencia vuelve la espalda a la esperanza. Hay que preferir la esperanza, la esperanza de la no-violencia. Es el camino que debemos aprender a seguir. Tanto por parte de los opresores como por parte de los oprimidos, hay que llegar a una negociación para acabar con la opresión; esto es lo permitirá acabar con la violencia terrorista. Es por eso que no se debe permitir que se acumule mucho odio.

El mensaje de alguien como Mandela, como Martin Luther King, encuentra toda su pertinencia en un mundo que ha sobrepasado la confrontación de las ideologías y el totalitarismo. Es un mensaje de esperanza en la capacidad que tienen las sociedades modernas para sobrepasar los conflictos por medio de una comprensión mutua y de una paciencia vigilante. Para llegar a ello, es necesario basarse en los derechos, cuya violación, sea quien sea el autor, debe provocar nuestra indignación. No debemos consentir la transgresión de estos derechos.

Por una insurrección pacífica

He constatado, y no soy el único, la reacción del gobierno israelí ante el hecho de que cada viernes los ciudadanos de Bil”id van, sin arrojar piedras, sin utilizar la fuerza, hasta el muro contra el cual protestan. Las autoridades israelíes han calificado esta marcha de “terrorismo no-violento”. No está mal… Hay que ser israelí para calificar de terrorista a la no-violencia. Hay que estar molesto por la eficacia que tiene la no-violencia para suscitar el apoyo, la comprensión y el sostén de todos los adversarios de la opresión.

El pensamiento productivista, sostenido por Occidente, ha metido al mundo en una crisis de la que hay que salir rompiendo radicalmente con la huída hacia adelante del “siempre más”, tanto en el dominio financiero como en el dominio de las ciencias y de la técnica. Ya es hora de que la preocupación por la ética, la justicia y la estabilidad duradera sea lo que prevalezca. Pues nos amenazan los riesgos más graves; riesgos que pueden poner fin a la aventura humana sobre un planeta que puede volverse inhabitable.

Pero es verdad que se han hecho importantes progresos desde 1948: la descolonización, el fin del apartheid, la destrucción del imperio soviético, la caída del Muro de Berlín. Por el contrario, los diez primeros años del siglo XXI han supuesto un periodo de retroceso. Este retroceso, yo lo achaco, en parte, a la presidencia estadounidense de George Bush, al 11 de septiembre y a las consecuencias desastrosas que de él han sacado los Estados Unidos, como la intervención militar en Irak. Hemos tenido esta crisis económica, pero tampoco hemos comenzado una nueva política de desarrollo. La cumbre de Copenhague contra el calentamiento climático no ha permitido establecer una verdadera política para la preservación del planeta. Estamos en un umbral, entre los horrores de la primera década y las posibilidades de las décadas siguientes. Pero hay que esperar, siempre hay que esperar. La década anterior, la de los años 1990, fue una fuente de grandes progresos. Las Naciones Unidas convocaron conferencias como las de Rio sobre el medio ambiente, en 1992; la de Pekín sobre las mujeres, en 1995; en septiembre de 2000, a iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, los 191 países miembros adoptaron la declaración sobre los “Ocho objetivos del milenio para el desarrollo”, por la cual se comprometen a reducir a la mitad la pobreza en el mundo de aquí a 2015. Mi gran pesar, es que ni Obama ni la Unión Europea hayan manifestado aún lo que debería ser su aportación para una fase constructiva que se apoye en los valores fundamentales.

¿Cómo terminar esta llamada a indignarse? Recordando que, con ocasión del sexagésimo aniversario del Programa del Consejo nacional de la Resistencia, dijimos, el 8 de marzo de 2004, nosotros, los veteranos de los movimientos de Resistencia y de las fuerzas combativas de la Francia libre (1940-1945), que, desde luego, “el nazismo ha sido vencido gracias al sacrificio de nuestros hermanos y hermanas de la Resistencia y de las Naciones Unidas contra la barbarie fascista. Pero esta amenaza no ha desaparecido por completo, y nuestra cólera contra la injusticia permanece intacta”.

No, esta amenaza no ha desaparecido por completo. Por eso, hagamos siempre un llamamiento a “una verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no proponen como horizonte para nuestra juventud más que el consumismo de masas, el desprecio de los más débiles y de la cultura, la amnesia generalizada y la competición a ultranza de todos contra todos”.

A los hombres y mujeres que harán el siglo XXI, les decimos con nuestra afección:

“CREAR ES RESISTIR,

RESISTIR ES CREAR”